Lenguaje infantil

La desigualdad en el acceso a los servicios del lenguaje: un problema global

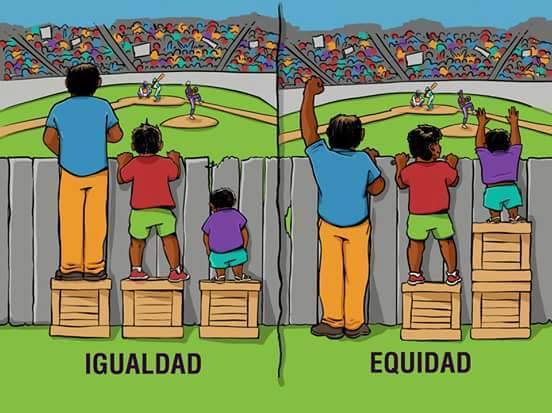

La desigualdad en el acceso a la atención fonoaudiológica es un fenómeno que trasciende fronteras. Aunque en América Latina, y particularmente en Argentina, se suele señalar la escasez de recursos, la fragmentación del sistema sanitario y la falta de políticas sostenidas en prevención y detección temprana de los trastornos del lenguaje, la evidencia internacional demuestra que este problema no es exclusivo de los países del sur global. Dos casos recientes —uno en Inglaterra y otro en Australia— revelan que incluso los sistemas más desarrollados enfrentan graves dificultades estructurales para garantizar una atención equitativa en el campo de la audiología y la logopedia infantil.

El caso de Inglaterra: fallas sistémicas en la audiología pediátrica

En 2025, una investigación encabezada por la pediatra Camilla Kingdon, expresidenta del Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), expuso fallas sistémicas en los servicios de audiología pediátrica del NHS England. El informe, conocido como Kingdon Review, demostró que cientos de niños fueron mal diagnosticados o recibieron su diagnóstico de hipoacusia con retraso significativo. Esta demora tuvo consecuencias directas en el desarrollo del lenguaje, el comportamiento y el desempeño escolar de los afectados, comprometiendo procesos cognitivos y sociales fundamentales en la primera infancia.

Kingdon señaló que las deficiencias observadas no respondían a casos aislados, sino a un problema estructural: falta de supervisión nacional, ausencia de estándares uniformes de calidad, deficiente formación de los profesionales y carencia de recursos tecnológicos adecuados. En palabras de la autora del informe, “los usuarios de los servicios de audiología pediátrica son bebés que tienen todas las posibilidades de desarrollarse normalmente y alcanzar su máximo potencial social y económico. Sin embargo, he encontrado evidencia de fallas sistémicas que comprometen ese derecho”. La frase, citada por el periodista Liam O’Dell en The Times, resume la magnitud del hallazgo: un sistema público de salud que históricamente se presenta como modelo de equidad dejó sin diagnóstico oportuno a cientos de niños, con consecuencias irreversibles en su desarrollo lingüístico y educativo.

Este caso resulta especialmente ilustrativo para los profesionales del lenguaje, ya que muestra que la inequidad no siempre se manifiesta en la falta de acceso, sino también en la calidad del servicio brindado. Un diagnóstico tardío o erróneo puede ser tan perjudicial como la ausencia de atención. El derecho a la salud comunicativa, entendido como la posibilidad de desarrollar y usar el lenguaje plenamente, requiere no solo cobertura, sino estándares sostenidos de calidad, evaluación y seguimiento.

Australia: la distancia y la falta de profesionales como barreras

El segundo caso que pone de relieve la desigualdad en el acceso es el de Australia, país que cuenta con un sistema sanitario robusto y con políticas públicas de detección temprana. Sin embargo, un informe reciente de ABC News Australia reveló que uno de cada cuatro niños que ingresan al nivel escolar presenta retrasos en el habla o el lenguaje. La causa principal no es la falta de detección, sino la escasez de profesionales de logopedia y la distribución desigual de los servicios. En zonas rurales, las familias pueden esperar hasta dos años para acceder a una evaluación o iniciar una intervención.

Esta situación pone en evidencia que el desarrollo geográfico, la infraestructura o el nivel económico de un país no garantizan la equidad sanitaria. La distancia y la falta de personal capacitado constituyen una forma distinta de desigualdad: una brecha territorial que margina a comunidades enteras y retrasa la posibilidad de intervención temprana. En el caso australiano, la inequidad se traduce en una paradoja: mientras las ciudades cuentan con abundantes recursos tecnológicos y humanos, vastas regiones rurales carecen de profesionales especializados, generando un círculo de desventaja que impacta en la alfabetización y el desarrollo cognitivo posterior.

La intervención temprana en lenguaje oral —fundamental para prevenir dificultades de aprendizaje y consolidar las bases de la comunicación social— se ve así obstaculizada por factores estructurales que no siempre dependen de la voluntad profesional. En este contexto, la práctica fonoaudiológica enfrenta el desafío de adaptarse a contextos desiguales, desarrollando estrategias de atención a distancia, programas de capacitación comunitaria y redes de trabajo interdisciplinario que permitan llegar donde los servicios tradicionales no lo hacen.

Un problema de alcance global

Ambos casos —el inglés y el australiano— muestran que la desigualdad en el acceso a la atención fonoaudiológica no responde únicamente a una cuestión económica o de infraestructura, sino también a problemas de gestión, distribución y planificación sanitaria. En Inglaterra, un sistema saturado y mal auditado; en Australia, la falta de profesionales en regiones alejadas; en América Latina, la carencia de políticas sostenidas y la inestabilidad institucional. Diferentes causas, un mismo resultado: niños que no reciben a tiempo la atención necesaria para desarrollar plenamente sus capacidades lingüísticas.

Estas situaciones también obligan a repensar el papel del fonoaudiólogo como agente social y educativo. Más allá de la práctica clínica, el profesional del lenguaje se posiciona como mediador entre la salud, la educación y la política pública. Promover la equidad en el acceso implica participar en la elaboración de programas preventivos, colaborar con instituciones educativas y contribuir a la generación de evidencia científica que oriente las decisiones sanitarias.

La desigualdad, en este sentido, no se limita a la disponibilidad de servicios, sino que atraviesa múltiples dimensiones: la temporalidad (cuándo se accede al diagnóstico), la territorialidad (dónde se puede recibir atención), la formación profesional (quién brinda los servicios y con qué estándares) y la tecnología disponible (con qué herramientas se evalúa y trata). Reconocer esta complejidad permite comprender que la inequidad comunicativa es, en realidad, un reflejo de las desigualdades estructurales de cada sociedad.

Hacia una mirada integradora

El acceso equitativo a la evaluación y estimulación del lenguaje es un derecho humano básico. Las fallas del NHS England y los retrasos en la atención australiana son advertencias globales: la salud comunicativa infantil requiere políticas sostenidas, supervisión efectiva y planificación territorial. Ningún país está exento de riesgos cuando la detección y la intervención dependen de sistemas fragmentados o descoordinados.

Por eso, más que un problema local, la desigualdad en el acceso a los servicios del lenguaje constituye un desafío internacional compartido. En cualquier contexto, garantizar el derecho a la comunicación implica articular salud, educación y equidad social. Los casos de Inglaterra y Australia, lejos de ser excepciones, nos recuerdan que el desarrollo del lenguaje infantil depende tanto de las capacidades individuales como del compromiso colectivo por construir sistemas realmente inclusivos.